Икона Божией Матери именуется «Знамение» по чудесному Знамению от Пресвятой Богородицы в 1170 году в Великом Новгороде.

Икона Божией Матери именуется «Знамение» по чудесному Знамению от Пресвятой Богородицы в 1170 году в Великом Новгороде.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Знамение» глас 4 Яко необоримую стену и источник чудес/ стяжавше Тя, раби Твои,/ Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем./ Темже молим Тя:/ мир граду Твоему даруй// и душам нашим велию милость.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее ‘Знамение’ глас 4 Честнаго образа Твоего знамение/ празднующе людие Твои, Богородительнице,/ имже дивную победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси,/ темже Тебе верою взываем:// радуйся, Дево, христиан похвало.

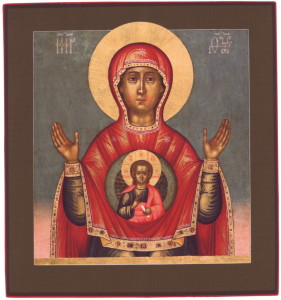

На иконе Божией Матери «Знамение» – Пресвятая Богородица с молитвенно воздетыми руками; на груди ее, на фоне круглого щита – благословляющий Божественный Младенец. Такое изображение Богоматери относится к числу самых первых Ее иконописных образов. Иконы «Знамение» появились на Руси в XI – XII веках, а называются так после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170-м году. В 1170-м году соединенные силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Испуганные новгородцы дни и ночи молились, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь услышал архиепископ Новгородский Иоанн дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, – враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, а икона сама повернулась ликом к городу. После Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они начали убивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили. Тогда же архиепископ Иоанн установил праздник в честь чудесного Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская Православная Церковь 10 декабря (н.ст.).

Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании иконы в России, написал на этот праздник два канона. На некоторых Новгородских иконах Знамения, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет после дивного знамения находилась в церкви Спаса Преображения, а в 1356 году для нее был выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского монастыря. Многочисленные списки с иконы Знамение известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким спискам иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие. Сегодня в их числе список иконы, находящийся в Знаменском храме при женском монастыре г. Костромы.

Костромская церковь в честь иконы Божией Матери Знамение в архивных документах впервые упоминается в 1628 году. Первоначально на Дебре храм возвели деревянным, и посвятили святому Георгию Победоносцу. Сама история возникновения его тоже чудесна.

Почему Дебря?! В древности здесь рос глухой, дремучий лес (дебри). Еще в далеком XIII веке это были охотничьи угодья костромского князя Василия Ярославича, младшего брата великого князя Александра Невского. Среди лесных угодий благочестивый костромской князь построил два небольших деревянных храма — летний Воскресенский и зимний Георгиевский. А в XVII веке были построены в каменном виде на пожертвование богатого костромского купца Кирилла Исакова. По преданию, деньги на строительство храмов купец получил чудесным образом. Ведя обширную торговлю с Англией, он закупил там партию бочек с краской, и в одной из пришедших бочек вместо краски было обнаружено золото!!! Верующий и благочестивый купец правильно понял это чудо и пожертвовал обретенное сокровище на богоугодное дело. Строили храмы мастера из Ярославля и Великого Устюга, а расписывали знаменитые костромские иконописцы Гурий Никитин и Василий Ильин. В последующие два столетия храмы несколько видоизменялись, но все перестройки не уменьшали красоты первоначального облика.

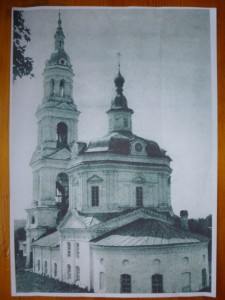

Георгиевская церковь находилась к югу от Воскресенской и составляла с ней единое архитектурное целое. С западной стороны к храму примыкала трапезная, а к трапезной — колокольня. Построенная также в XVII веке, она первоначально была шатровой. К концу XVIII века Георгиевская церковь и колокольня пришли в ветхость и снова были перестроены. Храм в новом виде получил наименование Знаменского. В храме имелся придел в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, а к трапезной храма была пристроена новая высокая пятиярусная колокольня в стиле барокко, окрашенная в бирюзовый цвет и имевшая в высоту 43 метра. Автором проекта Знаменской церкви с колокольней стал выдающийся архитектор Степан Андреевич Воротилов.

Знаменский храм с его колокольней — монументальные сооружения, обладая особой стройностью и грацией, почти на полтора века определили архитектурный облик Костромы, став ее неотъемлемой частою и особым украшением. Красотой Знаменского храма и колокольни восхищались многие современники.

В 1913 году, когда Кострома стала центром общероссийских торжеств в честь празднования 300-летнего юбилея царствующего дома Романовых, Знаменскую церковь посетил Государь Император Николай II с Семьей. Царь и Царица с наследником и дочерьми поднимались на колокольню храма и оттуда любовались великолепным открывающимся видом на Волгу и окрестности Костромы.

В 1920-х годах Знаменский храм был закрыт. Наступившее революционное лихолетье, когда коммунистами-богоборцами уничтожалось все лучшее и святое, созданное русским народом за многие века, положило конец существованию этого замечательного памятника отечественной архитектуры. В 1937 году, в разгар безбожных гонений, колокольня его была разрушена, сам же храм, потеряв свои купола и верхний этаж, был обращен в зернохранилище. Впоследствии в церкви устроили кочегарку. Более чем на 60 лет Кострома потеряла одно из своих главных украшений. Нельзя было без боли в сердце смотреть на снесенные купола, полуразрушенную и покрытую плесенью кирпичную кладку стен… Многие иконы Знаменской церкви до сих пор хранятся в храме Воскресения на Дебре.

Оставить комментарий